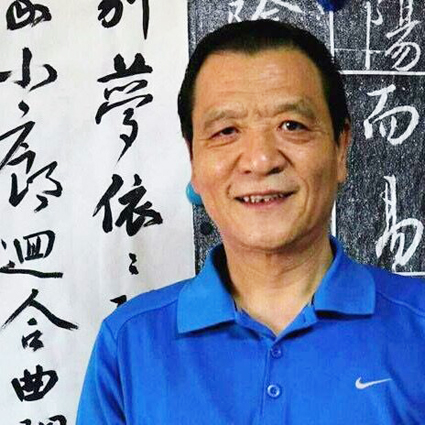

李元博,1954年12月生,陕西兴平人,宁夏大学政治系政治历史专业毕业。中国书法家协会会员,陕西省书法家协会理事,全国公安文联理事,陕西省文联委员,陕西公安文联第一、二届主席。

历任解放军某师新闻干事、兰州军区《人民军队》社编辑、兰州军区政治部政工研究室研究员、陕西省军区政治部秘书处处长、陕西省安康军分区政治部主任、陕西省公安厅政治部副主任、陕西省公安厅新闻发言人。

书法作品:先后获全国公安民警书法大赛一等奖(中国书协,全国公安文联主办);第八届公安部金盾文化工程艺术类二等奖;第四届公安部卫士之光三等奖;入展全国公务员书法大赛(中国书协主办);2012年在陕西省美术博物馆举办了个人书法作品展,出版《李元博书法作品集》。

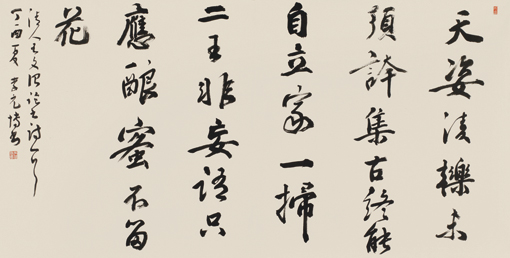

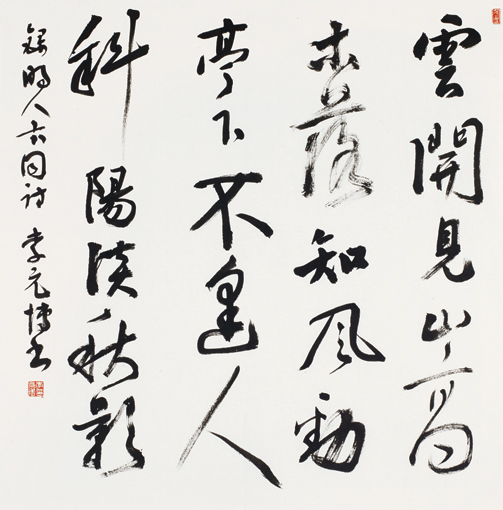

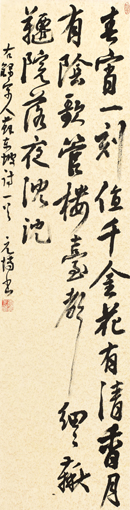

其书法主要追摹晋唐王羲之、颜真卿行楷,张旭、怀素、孙过庭草书。对王羲之《黄庭经》、《乐毅论》小楷,唐怀仁集王羲之《圣教序》,颜真卿《争座位》、《祭侄稿》行书,以及怀素小草《千字文》等帖用功尤勤,研习尤深,逐步形成了端庄秀美、笔力凝重,洒脱自由的书法风貌,成为继承晋唐文人一路主流书风的实力派书法家。

其人兼有思想理论家的品格。四十多年来从事军队和公安政治机关工作,并一直钻研哲学。采写、撰写、编辑了上千万字新闻稿件、理论研究和机关公文,对思想政治工作、新闻舆论导引、社会人生、书法美学等都形成了充满科学思维,具有普遍价值的深刻见解。著有杂文集《观照自我》,公安政治工作理论专著《陕西公安政治工作实践与认识》,书法美学专著《书法美学解析》,是一位具有哲学思维的学者型书法家。

书法属性的当代叩问

——李元博《书法美学解析》读后

西中文

捧读李元博先生《书法美学解析》这部大书,我十分的感慨。感慨之一是用近现代西方哲学的科学的逻辑的方法来解析古老的中国书法艺术,这样一个重大的课题研究,并非出自我们的艺术院校和研究机构,而是出自一个仅仅靠业余时间从事研究的理论工作者。感慨之二是中国书法有三千多年的悠久传统,关于书法理论的著述汗牛充栋;而西方哲学、美学体系的引进也有一百多年的历史。如何把二者结合起来,始终没有引起学界足够的重视。以至于当代的许多书法理论工作者仍然在故纸堆中拾古人余唾。对书法艺术的当代发展提出的重大理论课题视而不见。这不能不说是当代书法理论研究的悲哀。

李元博先生以极大的勇气,向这样一个庞大无比而又是当代书法艺术发展所特别需要的理论课题勇敢地发起挑战。并且取得了可观的战果,是非常可喜可贺的。

治学从发现问题开始,发现问题从怀疑开始。李元博先生的研究,正是循着这条正确的路径展开的。从传统的书法观念中他发现了两个问题:一是“象本说”与“书品人品说”是两种截然对立的艺术观;一是传统论中充斥了功利式的泛政治伦理的艺术观。

作者从主体精神的发展演进来观照书法史,提出自己的迥异前人的书法分类说,首先,他把书法定位于艺术而不是技术;那么书法史就是艺术史而非技术史。按照主体精神在艺术发展过程中的觉醒程度,以及所发挥的作用,作者把书法分为象征型艺术、古典型艺术和浪漫型艺术三种类型,这三种类型同时也是书法史的三个阶段。作者指出:“三者之间是一种相继发生,以精神内容为表现形式关系不同划分的三个艺术阶段。它们的意义就在于从本质上揭示了书法艺术的内在联系和发展规律,使人们对书法艺术有了最本质、最宏观的认识和把握。因而成为分析和掌握书法艺术的基本纲领。”(第106页)这种高扬主体精神的书法美学阐述,以及以此为基础对书法史所作的分期,具有颠覆性的意义和价值。

把书法定位为艺术而非技术是本书论述的基点,也是作者对书法史分类的基础。在这一理论背景下观照不同书体及其此消彼长的演进过程,自然会得出一种迥异前人、迥别世俗的全新认识。在指出古体书包括古文、大篆、籀文、小篆属于象征型艺术,今体书楷、行、草属于古典型艺术,隶书则介于二者之间,所谓书体样式即包括以上八种书体。作者说:“各种书体式样既是这个辩证发展过程的内容和形式相互作用的产物,又是这个过程现实发展中的实际推动力。”(第109页)作者坚持以主体精神为纲纪,以艺术创造为绳枢来解析书法艺术,但也并不忽视书体演进在书法史上的重要意义,及其对于主体精神的反作用力,并充分阐述了这种反作用力在主体精神再塑造中所发挥的重要作用。这就把东西方哲学在书法美学构成中充分地结合了起来。可见作者的眼光是独到的,立场是公允的。

作者运用黑格尔的美学观点阐述中国书法作为艺术的本质特征是本书最为精彩、最为深刻的部分之一。作者从“心灵化的自然”和“自然的心灵化”这一本质特征来论述书法的艺术性质,指出:“书法是人的心灵对外在感性事物的艺术性的掌握方式”,因为黑格尔曾经论证,人的心灵对外界事物的感知无非三种形式:实践性欲望、科学性认识和艺术性的感知。书法显然不属于前二者。而且,书法非常符合“用人工制作出来的外在感性事物形象”来表现人的心灵意蕴这一艺术的本质特征,而且更为重要的是书法具有具象——抽象的二重性,它既可视为具有实用价值的完整的外在客观事物形象,也可以视为点画等元素构件根据心灵需要的组合,因而蕴含更多的观念性成分。这也就是李元博所说的“外在形象方面的观念性渗透和融入更为直接和强烈。”

本书的主要价值在于,用普世的公认的艺术理论和美学标准,来认知和解析中国古老的书法艺术,众所周知,由于一些特殊的原因,书法艺术在中国历史上居于特殊的地位,被尊为高于其它艺术的“艺中之艺”。其实是人们出于艺术之外的动机,赋予书法艺术以许多它本不应承受的功能,尤其是政治教化的功能。从而掩盖、歪曲了书法艺术自身固有的本质特征。作者旗帜鲜明地指出:“如果书法是艺术、或者人们要把书法真正当作艺术来对待,那么就必须对其做美学的符合艺术观念的分析和认识。如果不对书法做美学的符合艺术观念的分析和认识,那么既使你把书法当作无论多么独特、多少高尚、多么不同一般的神奇艺术,你对书法的认识也会脱离真正科学的艺术观的范围。至于有人用神秘主义的观点把书法解析为高于艺术的别的什么形式,那与艺术无关,则不在我们讨论范围里。”(第173页)

近代以来,中国经历了巨大的变革,中国的传统文化也遭遇到前所未有的挑战。在传统文化文史哲一体的学术格局中,书法凭借政治论理的提携和推重,享有跨越学科、进而居于“艺中之艺”的优越地位。当西方的学术体系进入中国,被中国学界普遍采纳之后,书法这种历来地位优越的“百艺之首”“艺中之艺”反而失去了归属。当时有些学贯中西的巨擘如胡适、梁实秋等人,出于对书法的爱护,主张书法归于艺术。但是近百年来,关于书法的艺术性质、艺术机理、艺术特色研究得远远不够。李元博先生的《书法美学解析》,在这方面做了许多努力,所取得的成就是有目共睹的。

当然,学术研究的真谛即在于不断的求索,永远不会“定于一尊”。李元博先生的这本书以敏锐的目光、深邃的洞见,提出了许多严肃而深刻的问题,并以自己的研究和解读,期望引起书法理论界的重视以及深入研究的兴趣。这对于书法艺术的深入发展是至关重要的。这就是《书法美学解析》这本书的价值所在。

(本文作者为中国书协学术委员会原委员、著名书法理论家)

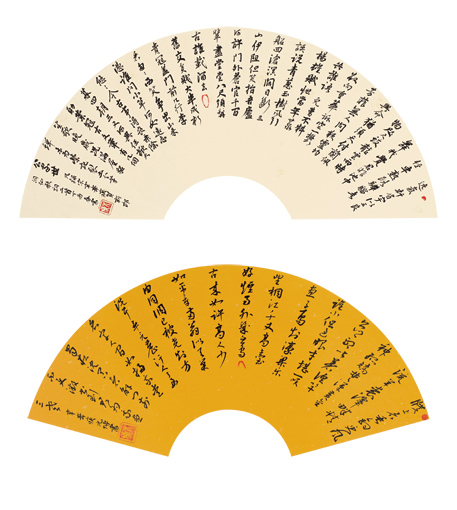

李元博作品1

李元博作品2

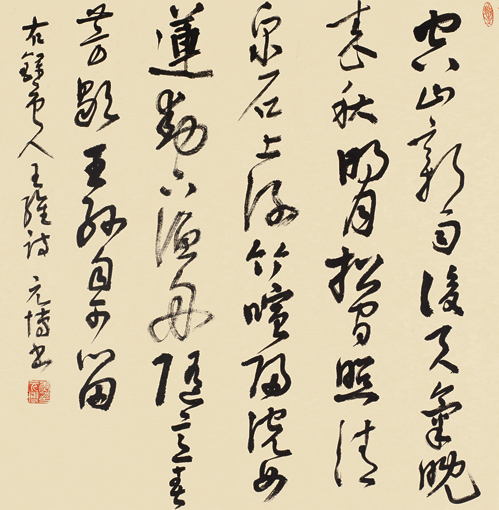

李元博作品3

李元博作品4

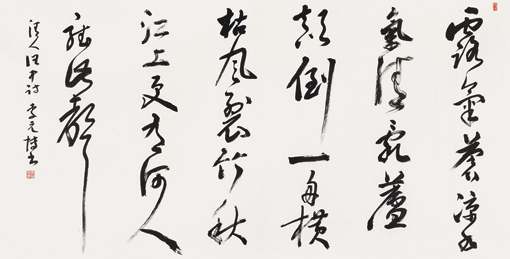

李元博作品5

李元博作品6

中国民族建筑研究会非遗文化与书画艺术专业委员会

中国民族建筑研究会非遗文化与书画艺术专业委员会