文\赵卿米

当杭州西湖的晨雾浸润着1956年的江南,沈光宇的艺术基因已在白墙黛瓦间悄然苏醒。这位从水乡走出的艺术家,在上海弄堂的霓虹与美院画室的油彩间,完成了一场跨越时空的美学探险。他的画布既是宋画留白的当代转译,也是印象派光色的东方变奏,那些在油彩中流淌的青瓷釉色与石库门光影,正以量子纠缠般的能量,重构着艺术史的精神坐标。

一、青瓷釉色里的写实基因与破界实验

沈光宇的艺术根系深扎于古典写实的土壤。在上海师范大学与浦东艺术沙龙的深造中,他将伦勃朗的明暗对照法修炼至极致——《戴建国肖像》中人物眼角的褶皱里,藏着文艺复兴技法的当代密码,每道光影都似考古学家的手术刀,精准剖开岁月的肌理。但这位江南艺术家的野心远不止于此,当他在人体写生中以圆柔曲线呼应东方美学时,已在写实框架中埋下解构的种子:《夏日遐想》里,工笔线条如游丝般穿透油画肌理,让西方写实的厚重与水墨的空灵达成奇妙共振。

这种破界精神在《青瓷系列·凝》中爆发为视觉革命。他以多层罩染模拟龙泉窑粉青釉的冰裂纹,却在裂痕中注入伦勃朗式的戏剧性光斑——那些穿透历史的光线,既像考古探照灯照亮文明断层,又似量子物理中的波粒二象性,让固态的宋瓷在光的波动中重获呼吸。正如他所言:"油画笔触要成为传统的显影液,让千年釉色在当代画布上完成光的显影。"

二、弄堂褶皱中的意象炼金术

沈光宇的调色盘藏着双重时空的折叠密码。在《石库门之光》系列中,田子坊的砖墙被解构为几何碎片,点彩技法堆砌的蓝紫阴影里,晾衣绳与窗台交界处突然迸发出梵高式的金黄——这种"压抑与绽放"的视觉张力,恰似存在主义对荒诞的抗争。而《魔都无夜》更暗藏哲学机锋:上海外滩的万国建筑被处理成流动光带,钢筋水泥在光的侵蚀下融化,画面中心那团用中国墨混合油彩的"黑洞",却在观者靠近时显现金箔星群,如量子泡沫在虚空中闪烁,隐喻着现代性中灵魂的光暗悖论。

这种东西方的意象炼金术,在《禅境·枯荷》中达至澄明之境。他用焦茶厚涂残荷茎秆,却在叶片处留出画布原色,让麻布纹理成为"留白"的物质载体。当油彩的厚重与画布的轻盈形成张力,东方的"空"不再是虚无,而成为光的容器——这恰是他打通中西的密钥:以油画的物质性承载水墨的精神性,让莫奈的睡莲与八大山人的残荷在光色中完成灵魂对话。

三、量子纠缠般的创作伦理与时代应答

在AI绘画泛滥的时代,沈光宇坚持手工研磨敦煌石绿与仇英胭脂。"每粒颜料都是光的记忆体",他在创作笔记中写道,这种对物质性的执念,让《生命之树》成为连接商周青铜与赛博时代的图腾:树根用铜锈粉末勾勒,树冠泼洒荧光颜料,当紫外线灯唤醒古老铜绿,文明的基因链在光色中完成跨时空重组。这种创作伦理暗合梅洛-庞蒂的身体现象学——当指尖的温度与矿物颜料在画布相遇,艺术便成为世界在当下的重新诞生。

作为"2021书画界十大品牌创新人物",他的《中国红系列·萌动》将故宫红墙与宋瓷冰裂并置,《源远》让丙烯水流与青铜饕餮纹对话,这些作品被海内外藏家视为"光色哲学的物质化身"。但对沈光宇而言,真正的成就在于:当他用刮刀将黄公望披麻皴转化为色域绘画时,已在画布上构建了一个让达芬奇与倪瓒可以对坐论道的精神场域——在这个被数字光效填满的时代,他以手工光色的温度,为灵魂留驻了最后一片可以栖息的光色织锦。

站在沈光宇的画作前,江南的雨雾与巴黎的咖啡馆暖光在视网膜上交织。他用四十年艺术实践证明:当宋画的留白遇见印象派的光斑,当青铜器的饕餮纹撞上赛博荧光,艺术终将超越技法的边界,成为丈量人类灵魂深度的宇宙坐标——而那些在光色中显影的,既是东西方美学的千年对话,更是每个观者与自我灵魂的秘密独语。

昂然

茶余生辉

红色系列之大圣

红色系列之魂

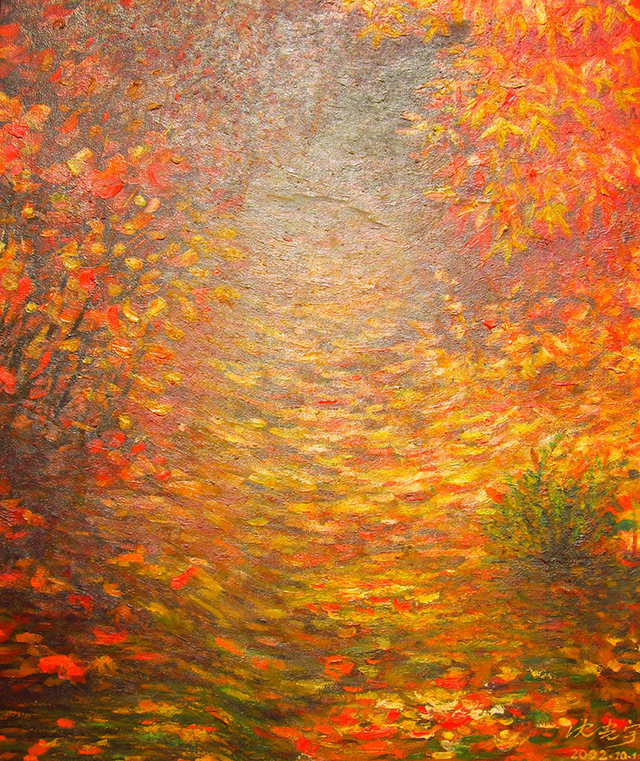

红色系列之萌动

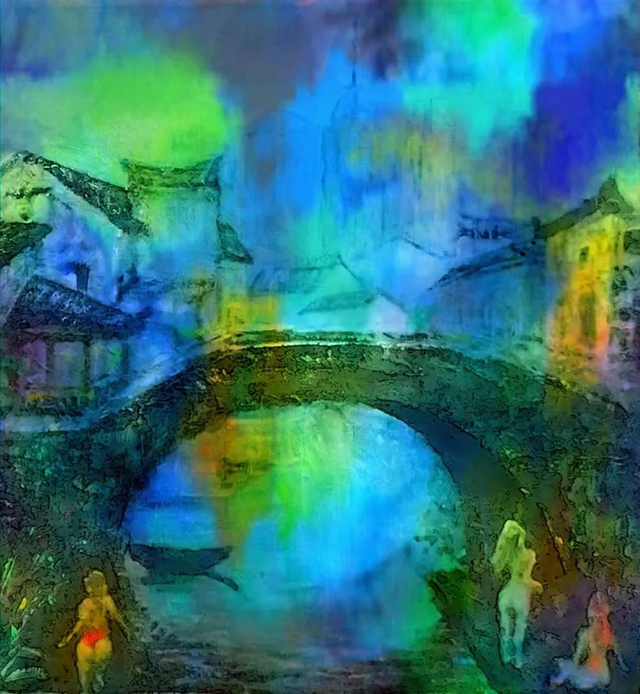

湖面禅境

花径之梦

即将散去的雾云

扭曲离合

时光模特

中国民族建筑研究会非遗文化与书画艺术专业委员会

中国民族建筑研究会非遗文化与书画艺术专业委员会